インド大学の定期試験

前回はインドの学歴社会について書いていきました。

引き続き教育制度についてレポートしていきます。

”舞踊専攻だったから勉強はそんなにしなかったんでしょ?”

いやいやいやいや!!!

そんなことはありません。

こんなに勉強したのは人生で初めてでしたし、舞踊に集中できないくらい、

勉強&定期テストが本当に大変でした。

(もう絶対にあんなに勉強したくない・・・)

※下記にご紹介するのは私の大学のケースです。大学によって異なる可能性があります。

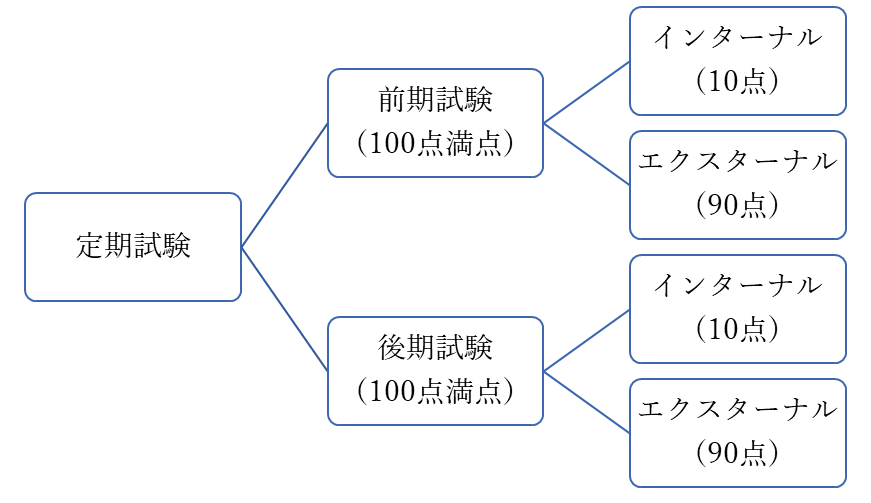

定期試験の種類

日本の大学には一般的に、前期/中間/後期/学年末の4つの定期試験があると思います。

インドの大学では大きく分けて、前期末テストと後期末テストがありました。

そしてそれぞれの定期試験の中にインターナル試験とエクスターナル試験があります。

聞き慣れないと思うので分かりやすく説明していきたいと思います。

インターナル試験とエクスターナル試験

インターナルとは日本語で”内部”、エクスターナルは”外部”と訳します。

そこから少し想像できると思うのですが、

・インターナル試験(内部):担任の教師がつける試験(10点満点)

・エクスターナル試験(外部):学校側/または外部の試験官がつける試験(90点満点)

というように分かれています。

この二つの試験を合わせて、100点満点、前期末試験または後期末試験とします。

インターナル試験

科目によって試験のやり方は違いますが、大まかにまとめると

舞踊/音楽/楽器など=実技テスト

理論/文化史/歴史/言語など=基本的にレポート提出or筆記テスト

テストの時間をとるというよりも、授業の中で担任の教師が試験を行います。

10点満点なのでそこまで気をはる必要はないですが、試験にむけて準備はしっかりとしていました。

エクスターナル試験

舞踊/音楽/楽器等の試験=実技テスト

理論/文化史/歴史/言語等の試験=筆記試験(各3時間)

インドはとにかく書く書く書く!!質より量です。

3時間ぶっ通しで書きまくることがなにより大切です。

合格点/落第点

合格点はインターナル&エクスターナル試験を合わせて100点満点中、40点以上をとることです。

40点なんて取るのは簡単じゃないか!

と思われた方もいるかもしれません。

でも、留学生が英語とサンスクリット語でインド文化MAXの問題を解くのは本当に容易ではありません。

私は4年間のうち一度だけ落第点をとったことがありますが、

死ぬ気で勉強していなかったら、一つも合格点をとれていなかったと思います。

再試験

もし落第点をとってしまっても大丈夫です。

次の期末試験でまた受けなおすことできます。

一つの科目につき100ルピー(160円程度)を払って追試を受けることができました。

しかし受かるまで単位は取れないので合格点をもらえない限り何度も受験することになります。

同級生の中には4年生になってもまだ1年生のときの追試を受けていました笑

まとめ

インドの定期試験の制度を少しでも分かっていただけたのではないでしょうか?

日本の制度とも少し違って少しユニークな制度だったと思います。

とにかくインドは暗記がどれだけできるかが勝負です。

次回はそのことについて詳しく書いていきたいと思います。

コメントを残す